臨床検査科

臨床検査科で測定、判定されるデータは、患者の病態を把握し、治療方針を決める上で重要な役割を果たしています。「血液・輸血検査」「一般検査」「生化学・免疫血清検査」「細菌検査」「病理検査」「生理機能検査」に分かれて作業していますが、定期的に全体のミーティングを行って業務の問題点を共有するようにしています。各部門で内部精度管理を行っていますが、外部精度管理にも積極的に参加し、データの精度向上に努めています。またQC活動を通して業務の質の改善にも取り組んでおり、院内の医療チームへの参加も積極的に行っています。

構成

| 臨床検査科部長 | 高川 清 |

|---|---|

| 臨床検査科医長 | 高松 秀行 |

| 臨床検査科科長 | 中田 明夫 |

| 非常勤病理医 | 2名 |

| 臨床検査技師 | 29名(うち非常勤8名) |

| 事務補佐 | 1名 |

認定資格

- 日本病理学会認定病理医

- 日本臨床細胞学会細胞診専門医

- 日本臨床検査医学会臨床検査管理医

- 細胞検査士 5名(国際細胞検査士 3名)

- 認定輸血検査技師

- 糖尿病療養指導士

- 栄養サポートチーム専門療法士

- 2級臨床検査士(微生物)

各検査部門の紹介

血液・輸血検査

血液検査

血液検査では、血液の細胞成分である赤血球、白血球、血小板の数やヘモグロビン量などを検査します。それにより貧血や感染の有無、出血傾向などを調べることができます。また血液をスライドガラスに塗抹・染色し、顕微鏡で白血球分類や赤血球形態などを観察します。

凝固検査

凝固検査では、止血に必要な成分(凝固因子)が正常に機能しているかを検査しています。また、体内に血栓(血のかたまり)ができていないかを調べるためにも行なわれます。

輸血検査

輸血検査では、安全な輸血を行うために必要な血液型検査・不規則抗体検査・交差適合試験などの検査を行っています。また、輸血用血液製剤およびアルブミン製剤の一元管理を行ない、製剤の有効利用、適正使用の推進に努めています。

地域の中核病院として緊急・大量輸血に24時間対応できるよう体制を整えています。

地域の中核病院として緊急・大量輸血に24時間対応できるよう体制を整えています。

一般検査

一般検査ではおもに尿や便、脳脊髄液・胸水など体腔液の成分を検査します。

| 尿定性検査・尿沈渣検査 | 尿中に含まれるタンパク・糖・潜血など試験紙を用いて検査します。さらに尿を遠心分離して、沈渣に含まれる細胞やその他の有形成分の量や質的な評価も行います。 |

|---|---|

| 便ヘモグロビン検査 | 便に含まれるヘモグロビン量を測定し、消化管における出血の有無を検査します。 |

| 脳脊髄液検査 | 脳や中枢神経を覆っている脳脊髄液の細胞の数やタンパク・糖の濃度などを測定し髄膜炎や脳出血の有無を調べます。 |

生化学・免疫血清検査

| 生化学検査 | 生化学自動分析装置を使用し生化学項目(肝機能、腎機能、脂質、電解質代謝など)や免疫項目(免疫グロブリン、フェリチン、β2Mなど)や血中薬物濃度を測定しています。また、糖代謝関連検査(血糖、ヘモグロビンA1Cなど)、血液ガス分析も行なっています。 |

|---|---|

| 免疫血清検査 | 感染症関連項目(肝炎ウイルス、HIV、梅毒、プロカルシトニン等)や腫瘍マーカー、甲状腺ホルモンを測定しています。 |

生化学・免疫血清検査では、患者さんから採取された血液や尿、体腔液などの生化学的成分や免疫学的成分の分析を行っています。これらの検査は病気の診断、治療効果、経過観察に重要であり、正確な検査結果をより迅速に診療サイドにフィードバックするために努力しています。またできる限り標準化対応に基づいた測定試薬や測定装置を採用し、時代のニーズに沿った測定項目を取り入れ、日々の内部精度管理をはじめ外部精度管理にも積極的に参加するなどして、データの精度向上に努めています。 チーム医療では栄養サポートチーム(NST)や糖尿病診療チームの一員としてSMBG患者指導、CGM検査など患者さんの支援に携わっています。

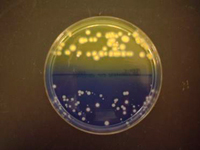

細菌検査

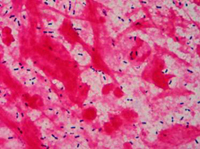

細菌検査では、感染が疑われる患者の検体を調べ、細菌感染症の原因菌を突き止めます。 検体は症状により血液・胸水・尿・喀痰・膿などあらゆる検体が対象となります。 検出された菌に対して各種抗生剤の薬剤感受性検査を実施し、臨床に報告しています。さらに臨床上問題となる各種の“耐性菌”にも、迅速な対応を心掛けています。 厚生労働省院内感染サーベイランスにも参加し、また感染制御チーム(ICT)や抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の一員として院内の感染予防対策に協力しています。

| 一般細菌検査 | グラム染色、培養・同定検査、薬剤感受性検査 |

|---|---|

| 抗酸菌検査 | チ―ルネルゼン染色・培養検査 |

| 迅速検査 | インフルエンザウイルス、RSウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等 |

病理検査

「組織診」「細胞診」「病理解剖」が主な業務です。

病理検査は、患者さんから採取した臓器・組織・細胞などを顕微鏡で観察し、癌などの様々な疾病の診断や病態評価を行う検査です。今日でもあまり自動化が進んでおらず、病理診断学に特化した医師(病理医)や専門的な技術を持った臨床検査技師が、手作業による工程を経て検査を実施します。病理医や臨床検査技師は、定期的に学会や勉強会に参加し、診断のレベルを維持する様に努力しています。

病理検査は、患者さんから採取した臓器・組織・細胞などを顕微鏡で観察し、癌などの様々な疾病の診断や病態評価を行う検査です。今日でもあまり自動化が進んでおらず、病理診断学に特化した医師(病理医)や専門的な技術を持った臨床検査技師が、手作業による工程を経て検査を実施します。病理医や臨床検査技師は、定期的に学会や勉強会に参加し、診断のレベルを維持する様に努力しています。

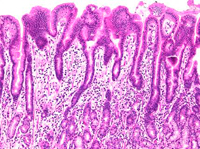

組織学的検査

内視鏡や手術により採取した組織材料からスライドガラス標本を作製し、日本病理学会で認定された病理専門医がその標本を顕微鏡で観察して診断を行います。良性・悪性の鑑別、病変の診断や広がり、予後の判定などは、治療方針決定の重要な情報となります。出来るだけ標準的かつ正確な診断を心掛けており、また臨床科との意見交換も大切にしています。近年は、分子標的薬の標的となる遺伝子やタンパク質を調べる検査にも対応しています。

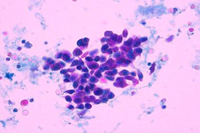

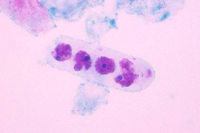

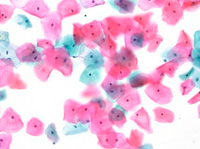

細胞診検査

喀痰・子宮頸部・子宮体部・尿・胸腹水等に含まれる細胞や病変部より直接採取した細胞からスライドガラス標本を作製し、日本臨床細胞学会で認定された細胞検査士もしくは細胞診専門医が顕微鏡で観察して判定・診断を行います。細胞検査士によるスクリーニングが診断の質を担保しており、当院では全例ダブルチェック体制でのスクリーニングを実施しています。主に癌細胞の検出を目的に行っている検査で、肺癌、子宮癌、膀胱癌などの早期発見に役立っています。

病理解剖

治療の甲斐なく亡くなられた患者さんの体に対して、生前の診断の確認や治療効果の判定、死因の究明などを目的として行われ、今後の医療の質の向上に結びつく重要な役割を担っています。

生理検査

生理機能検査とは、検査機器を用いて、患者の体から生体情報を測定、記録する検査です。

主な検査内容

| 安静時心電図 | 心臓が動くときに発生する弱い電気信号を記録し、心臓の状態を検査します。 仰向けに寝て両手・両足・胸部に電極をつけて記録します。 |

|---|---|

| 負荷心電図 | 踏み台を昇降し、負荷をかけて心電図の変化を観察します。 運動中や、重いものを持ったときに胸痛などの症状がある場合に実施します。 |

| ホルター心電図 | 日常生活中の心電図を長時間(24時間)記録・解析をします。 短時間では検出困難な一過性の不整脈や、波形の変化を調べることが出来ます。 装着中は入浴やシャワーは出来ませんが、それ以外は普段どおりに生活していただけます。 |

| 心臓超音波検査 | 超音波で心臓の大きさや動きに異常がないかを調べます。 |

| トレッドミル負荷試験 | ベルトコンベアの上を歩く負荷をかけながら、心電図・血圧の変化を観察します。 |

| 呼吸機能検査 | 肺や気管支の状態を検査します。 鼻を押さえて、口にマウスピースをくわえ、口だけで呼吸をします。 検査技師の掛け声に合わせて、吸って、はいてを繰り返します。 |

| 脳波 | 脳から発生する電気現象を、頭皮に装着した電極から記録します。 |

| 新生児自動聴性脳幹反応 | 音の聞こえたときに出る脳波の一種を調べ、聴覚異常を早期に発見するための検査です。 |

| 終夜睡眠ポリグラフ検査 | 睡眠時無呼吸症候群など、睡眠呼吸障害の確定診断に必要な検査です。 睡眠の質、睡眠中の呼吸状態などを記録します。 |

| 頸部血管超音波検査 | 頚動脈の動脈硬化の有無を検査します。 |

| 脈波図検査 | 上腕と足首の血圧比を計測し、足の動脈に狭窄や閉塞が無いかを検査します。 |

| 神経伝導検査 | 末梢神経を微弱な電気で刺激し、神経を伝わる速さや波形の大きさを観察します。 |

この他に、閉塞性睡眠時無呼吸治療機器のCPAPの管理を行っており、心臓カテーテル検査、ペースメーカー植え込みやペースメーカーチェックにも関わっています。 患者に安心して検査を受けていただけるよう心掛けています。

中央採血室

安全かつ円滑に業務を行えるよう自動採血管準備装置の操作・管理を行っています。また、診療支援の一環として、臨床検査技師が採血業務にも積極的に参画しています。